近几年,欧洲主要国际电影节的评委团特别欣赏具有鲜明话语风格的短片,比如柏林电影节2021年的《下午过去了一半》(导演:张大磊)以及戛纳 2022 年的《海边升起一座悬崖》(导演:陳劍瑩)。2025 年的洛迦诺电影节短片竞赛(Golden Pardino – Pardi di Domani)评委团——Jihan El Tahri、Lemohang Mosese 和 Sara Serraiocco——选择了杨名导演的美中合拍项目《鬣狗》。在洛迦诺,观众称赞了这部短片的视觉语言和大规模的制作。如果说有哪一部短片的形式可以被形容为“大片”,《鬣狗》肯定是一个例子。短片的本质不就是以相对较低的成本探索新的叙事方式,并让电影制作人摆脱市场的束缚,获得一定程度的自由吗?我开始问自己,为什么在当下的电影环境里,像《鬣狗》的一部短片有如此大的成本、如此多的群众演员。在洛迦诺,我有机会与杨名、摄影师,以及制片人邓煜曈讨论《鬣狗》的制作过程和项目背后的故事。

Maja:我们可以从你自己的故事开始。因为在介绍电影的手册你有提到,你到18岁都住在寺庙里。你能不能介绍一下你自己的教育过程呢?

Altay(杨名):我比较坎坷,我小时候在内蒙古,过着标准少数民族式的生活,爸妈对我的学习并没抱太大期望。由于喜欢画画,我考到了北京,算是从草原搬到了城市。高中在中央美院附中上学,大学去了北京电影学院。我的学习过程中,环境比较鼓励我去释放个性、随意穿衣打扮、留长发,老师也来自世界各地。学校有一个电影社,一个club,胡英海,也就是HYENA的联合导演,是第一届社长,带我一起拍电影。我高一,他高二。第二年我接任社长,我们就继续拍。学校特别支持我们拍电影。

我在高中时拍了一个45分钟的短片,还在电影院放映,我记得当时我的海报贴在《速度与激情》的旁边。那是我第一次在大屏幕上看到自己的片子,我去做DCP,调放映机,感受观众的反应。从那时起,我做电影就一直想着“大屏幕”的感受。

Maja:当然。而且你在电影里很多场景都挺“西方”的,比如那个城堡。

Altay:对。我从小学画画,学了十年,从油画到雕塑,全是西方艺术体系的内容。我能背出所有流派:文艺复兴、巴洛克、洛可可……我的专业就是西方绘画。所以对我来说,古典绘画特别理性、严谨,很适合我片子里的主题——“狂热(frenzy)”。我一开始可以不用画室做场景,但我觉得画室里那种古典理性的氛围,能更好地衬托人的疯狂。

Maja:那你觉得,这种狂热在别的环境里也会出现吗?它是不是和西方艺术特别相关?

Altay:对,我在做片子时也想过。我让美术帮我找的所有画都和“群体”有关,比如杰利柯(Géricault)的《梅杜萨之筏》(Le Radeau de la Méduse)。那幅画讲一群人漂流到最后互相残食。西方绘画里从中世纪到19世纪都有很多关于“群体疯狂”“群众力量”的图像。

在宿舍里我们挂的是德拉克洛瓦(Delacroix)的《自由引导人民》(La Liberté guidant le peuple)——那也是群体的象征。我用这些画并不是要观众直接读出含义,而是因为西方绘画里确实有大量关于“狂热”和“群体”的思考。

Maja:明白。

Altay:另外,我的背景也影响我。我妈妈是蒙古族,我爸爸是汉族。我小时候在蒙古族部落长大,唱歌跳舞,像游牧民族那样生活。后来进入城市才逐渐学习中国文化。我做电影时,很多人说我作品比较“世界性”,我想可能是我在做更“人性”的主题,比如人性中的疯狂、本能、愤怒。我上一部片也是拍这种人性里动物性的愤怒。这种东西属于所有人,不分国界。

Maja:这部电影是在北京拍的吗?

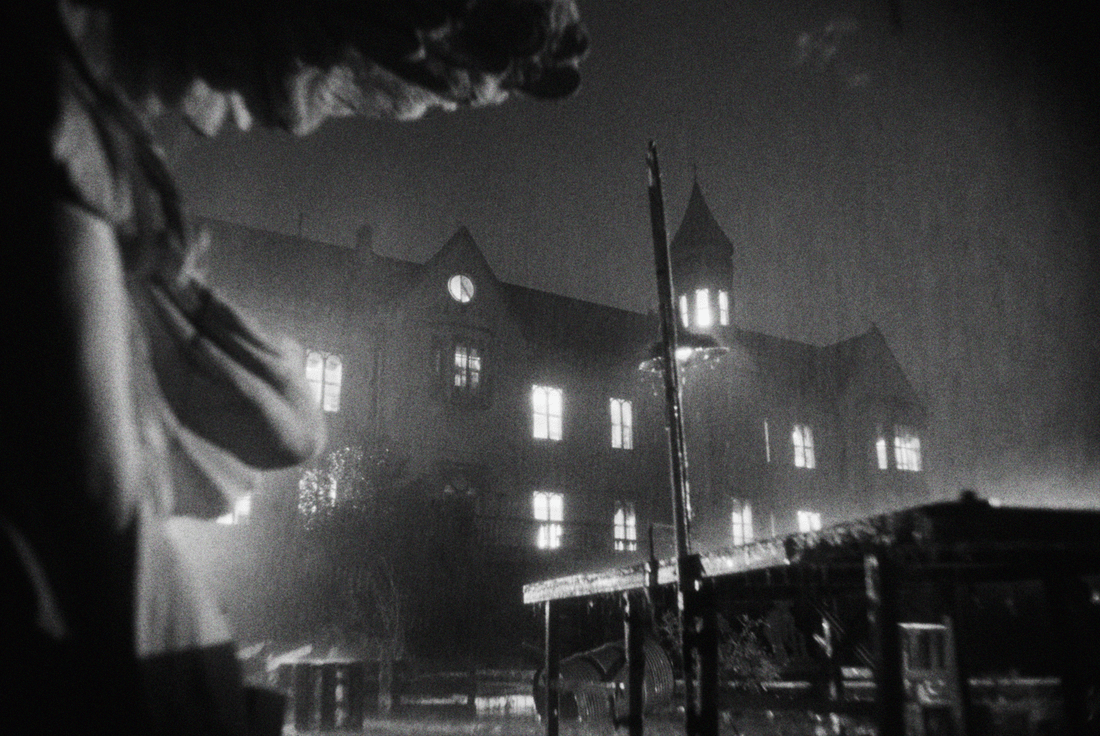

Altay:对,那个“城堡”其实是北京郊区一个停用的赌场,我们租下来改造的。我小时候上课的画室原本只是个别墅,但我那时很小,觉得它巨大得像逃不出的城堡。长大再回去看,才发现其实很小。所以我选择把片子放在一个更宏大的“城堡”空间里,象征那种封闭与恐惧。

Maja:而且雕塑也很有压迫感。

Altay:我们特意选了黑白。彩色会显得没那么可怕。黑白让石膏像“人脸”一样,当它们被打碎,就更让人不安。整个空间被这些人脸盯着,就会产生恐惧。我上一部其实是拍蒙古的故事。那部片是在瑞士Freiburg拿了短片最高奖,他们给了我很多资金,这才让我拍了这一部(笑)。我感觉瑞士挺喜欢我。

Maja:那这次在这里,观众的反馈怎么样?

Altay:目前很好!在party上大家都来祝贺我。放映后我都会留下来和观众聊天。很多观众说他们喜欢这个片子,因为“好看,不会想睡觉”,但也“不至于太深刻”——我觉得这是夸奖(笑)。他们觉得看完有思考,但不会太沉重。

我其实想让片子更“好看一点”,甚至带点 commercial 的方向。观众缘很好,但评委缘我就不知道了(笑)。

有观众身体不适中途离场,我猜是因为音量太大。中国影院的音量本来就比欧洲大很多,我想让观众感受到那种强烈的冲击。

Maja:是的,确实音量习惯不同。那我还想问关于90这个角色。看他时我会想到日本漫画里的角色。为什么让他是全白色、白头发的形象?

Altay:我想90是“无性”的。片子里其他男孩都特别有男性特征,而九十像一个无性的存在。我发现小男孩聚在一起时,特别爱谈性别。如果你缺少“男性特征”,就会被孤立或霸凌。大家会用性别相关的脏话,展示“man”的感觉。

我演的那个角色,是带头的那种“big dick vibe”。我其实想讨论这种“男性狂热”。拍完我甚至担心观众会“厌男”。但如果全是女生,也会有类似的暴力,所以这和男女关系不大。

我觉得男孩有自己的一套system,像狼群一样。在十五六岁这种原始阶段,他们渴望力量,还处在动物性的状态。

Maja:那你觉得,这是不是他们考不上好成绩的原因?九十被霸凌是因为他成绩好。

Altay:是,其实在真实生活里,最让我难过的是——现实中90画得很好,但没考上;而带头霸凌他的人反而考得很好。那些人其实很聪明,会观察、会站队。

大师(Master)最惨,他其实有几次选择机会,但都错过了timing。一位瑞士观众看完片子说:“大师一点都不可怜,因为他每次都错过时机。” 我觉得这个评论很残酷但现实。

Maja:对,这样悲剧就产生了。那我也想问一个制作层面的:对你们来说,这个项目最大的挑战是什么?在拍摄或剪辑的过程中?

胡英海:我先补充一下刚才那个关于九十为什么他全身是白色的。其实最初我们想到的就是要让九十穿白衣服、染白头发。其实是因为最后他被绑在那个大笼子上,而开场时老师一直在强调这个雕像是“被俘的奴隶”。我们要做的是让被绑的九十和“被俘的奴隶”之间产生某种关系。其实“纯白色的人”代表的是一个绝对纯净的人,但他在一个狂躁、甚至肮脏的环境里,是不被接纳的。其实这也是一种隐喻:他不只是讲中国的事,也可以包含所有世界的历史。比如我们为什么要砸那些雕像,像伏尔泰(Voltaire)这些石膏像,都是欧洲著名的历史人物、象征理性光辉与智慧的哲学家或思想家,但他们都被砸碎了。

所以九十象征的是一个最纯粹、最纯洁无瑕的人,但当他面对一群狂热的人时,他就会被击碎。这种事件无论在中国历史还是西方历史中都屡见不鲜——关于一个纯洁的人如何在疯狂的环境中无法生存并被排斥的状态。

所以白色是出于这个考虑。我们在布置场景时也加入了很多石膏像——其实中国画室里不会有那么多石膏像,但我们故意买了非常多,把房间堆满。所有石膏像都是历史人物,是理性和智慧的象征,他们“看着我们”,但又离我们很远。我们让这些像摆满整个空间,再把它们砸碎。这是刚才那个问题的补充。

Altay:制作方面——虽然这是一个high budget的片子,很贵,但我觉得这不难,因为我受到了很多电影节的支持,他们给了我很多钱。最难的部分其实是我自己又演又导。

你看到我在里面是演员,又是导演。最难的是平衡。因为这是我自己的真实经历,想到它我会非常情绪化。这个片子也要做得很emotional,但这种情绪化的东西又需要绝对理性来控制。光平衡这一点就已经很难了。

在现场,我没办法立刻从感性变理性。演完之后立马变导演状态也不行。虽然最后很多镜头没用,但我需要时间去调整回来。

到了后期问题更明显,因为我不能确定我是否真的从这件事里走出来。一个导演要把自己的真实经历拍好,必须已经看透它。但那时我还不知道我有没有“get over”。所以脑子里有各种noise,又怕自己做不好——毕竟那么多人帮我、那么多钱。

当时我以为我失败了。所有问题都聚在一起,我只能坐在剪辑房里哭。我就觉得:不就是一个小短片吗,怎么这么难?觉得自己没演好、没导演好、搞砸了。后来我每天给自己写小日记,关于片子的想法,最后写了四万字。每天记录调整思路,最后团队也来帮忙。对我来说,最困难的就是平衡和掌控整个体量。这个片子的体量是我从未 handle过的,压力特别大,尤其是群戏——好几组人同时表演。第一部短片还很聪明,就两个人对话,很轻松。这次却是复杂调度、多人群戏,非常疲惫。我们拍的时候每天拍二十多个小时,只睡四小时。

胡英海:不过在现场就像打了鸡血一样。尤其到夜戏,大家后半夜特别困,群众演员容易松懈。国内很多群众演员都是做行活的,不是专业演员,只是来挣五十块钱的。

所以调动他们的情绪很难,但Altay做得非常好——他自己演孩子王,又在调动大家的情绪。为了让所有人都疯狂,他自己要先疯狂。尤其到后半夜,他能把所有人带进癫狂状态。群众演员、工作人员都特别愿意配合。很多表演都是自然流露出来的。

Altay:而且有些表演我们用了体验派的方法。比如Master角色,他后来跟我说他觉得我在片场“霸凌”他。他觉得我太苛刻,但其实我是故意让他体验被孤立的感觉。因为他本人是个“老好人”,从来没被孤立过,演不出那种状态。

我小时候被霸凌过,知道那种感受,所以我让大家别和他说话,让他体会那种孤立。他真的开始觉得我们不理他,结果演得特别好。后来我们成了好朋友,但他现在还笑着说我当年“欺负”他。

我觉得这些表演都非常真实的状态。我们拍的时候演员提前一周进组,在那个画室生活。那地方真的成了一个画室,每天大家就那样生活。

而最讽刺的是,当年欺负我的人,现在真的开了一家画室,成了老板。当时他还想投资我,不知道我这片子讲的就是他(笑)。我去见他的时候,他还特别热情:“哎呀兄弟,好久不见!”但他真的没意识到他当年在霸凌我。他觉得那只是“闹着玩”。我特别震惊,也觉得很心碎。但这也让我意识到——很多霸凌者根本没有“霸凌意识”。

其实我后来又遇到很多暴力事件。拍这片子两个月前,我还被同学揍了。当时我有两个剧本,一个爱情片、一个是现在的HYENA。我本来要拍爱情片,是很 commercial 的项目、还有大公司准备投的,但那次被揍改变了我的人生,我就决定拍HYENA。

Edyta(邓煜曈):我喜欢奉俊昊那种,在 commercial 和 arthouse 之间找到平衡的方式,这是我们的目标。

Maja:那你们现在准备新的项目吗?

Altay:当然,我们现在有两部在筹备。一部是我的第一部短片的长片版,是蒙古族的故事——父亲绑架儿子去山上出家当和尚。

Edyta:这是个关于身份认同(identity)的故事,想拍成法中合拍片,一个跨国公路片。讲一个蒙古人生活在法国或纽约,面对 identity crisis 的故事。

Altay:里面会有蒙古宗教的象征、超自然元素(shamanism),我自己在庙里生活过,那种生命与死亡观让我震撼。因为我当时真的在庙里生活过,跟师父聊了很多。他带给我的震撼,不是那种表面的、形式上的东西——不是说你穿上袍子、把头剃掉就算修行了——而是那种真正走到内心深处的思维方式。你会被他对死亡、对生命的态度深深打动。那种态度和我们生活在城市里的人完全不同。我当时就觉得,这个片子一定会让人震撼——因为它让你看到另一种生命的态度。其实蒙古人对生命的看法是非常独特的。比如蒙古人的葬礼方式——羊吃草,人吃羊,人死后被放在草原上让狼吃掉,生命循环。